生まれ変わった「リポ・カプセル認定レシピ」。医師が語る開発秘話とは?

SUMMARY

- ・ビタミンC、ビタミンDとの相乗効果を狙ったレシピ

- ・症状ではなく「全体」を見ることが大事

- ・食生活が豊かになると、心も豊かになる

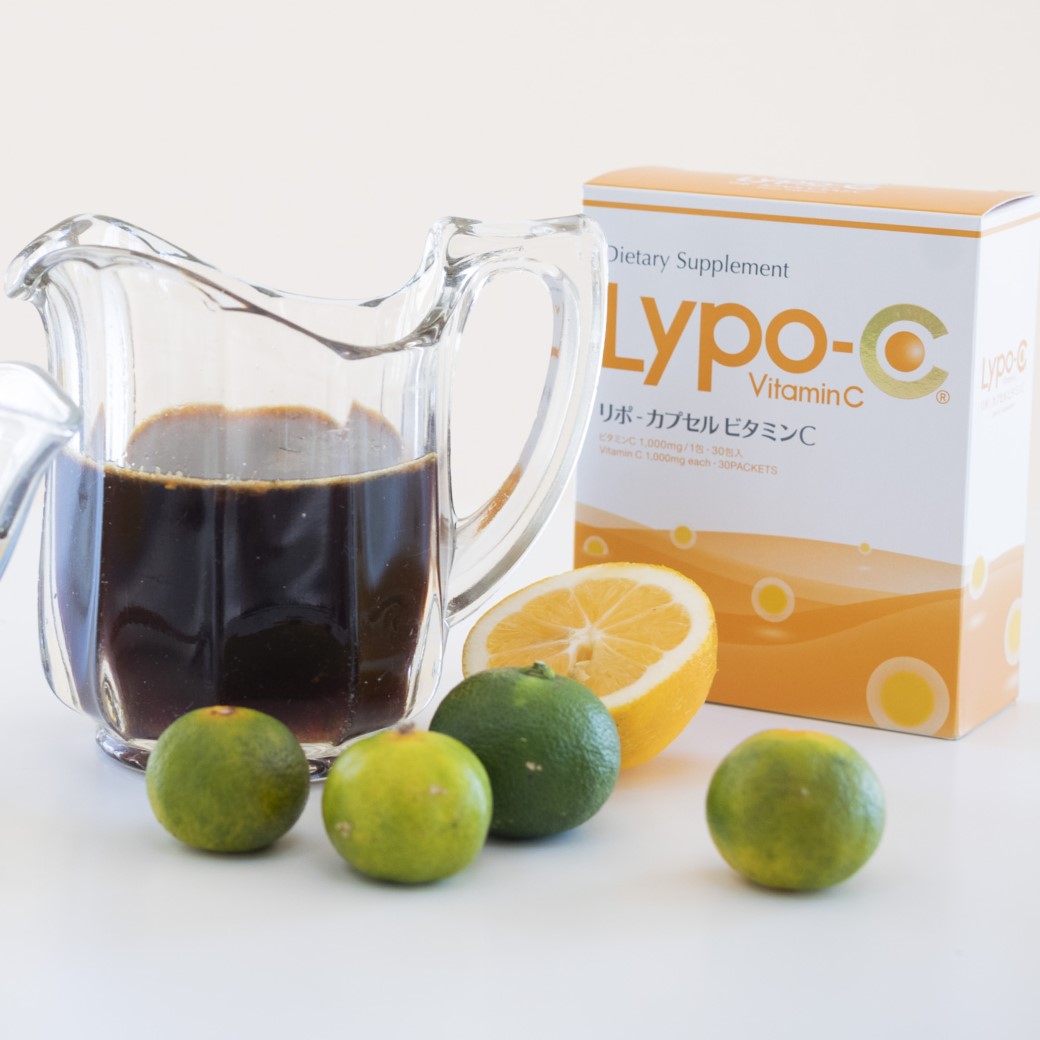

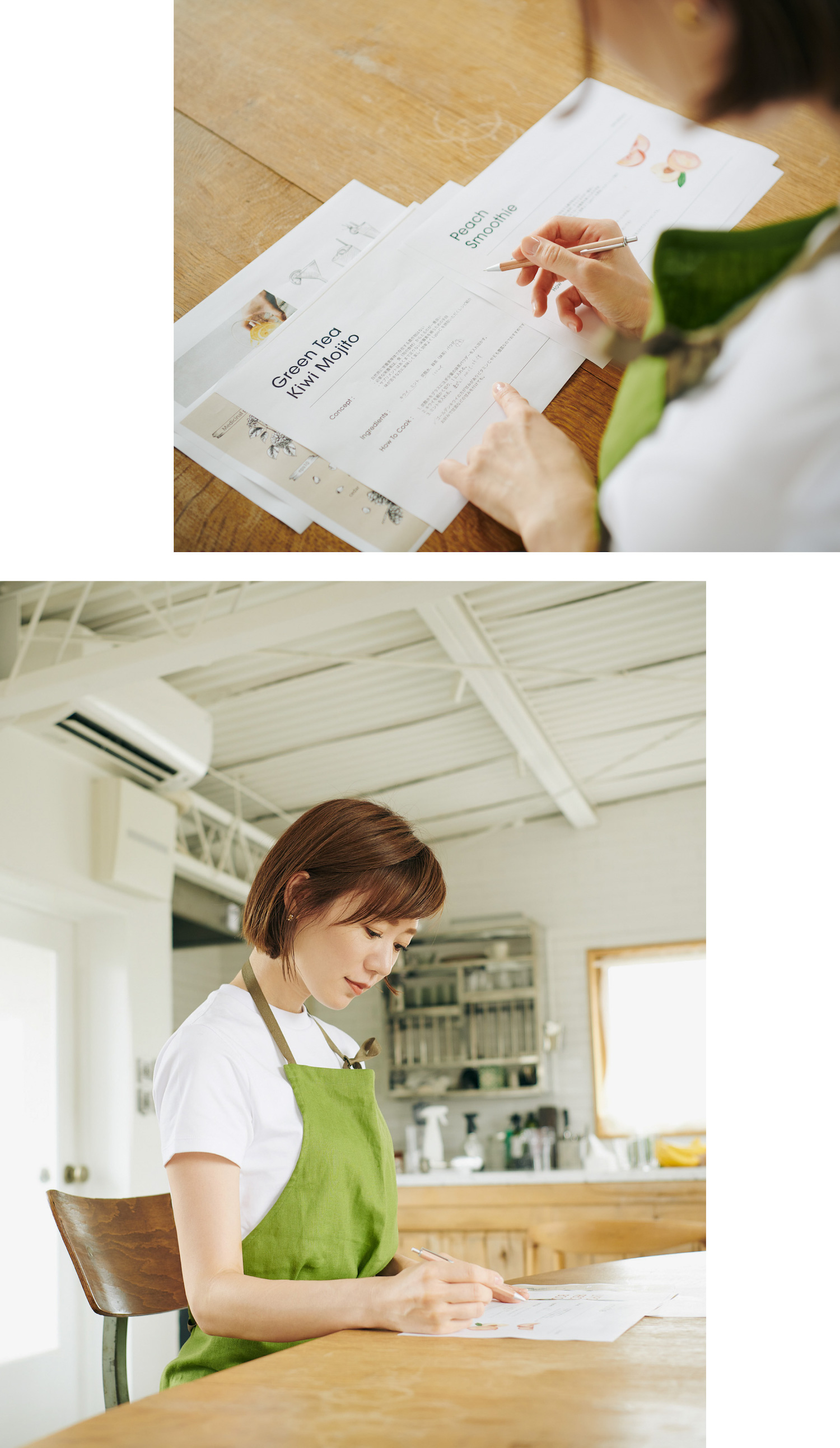

リポ・カプセルを美味しくたのしく飲める「リポ・カプセル認定レシピ」がリニューアル!そこで今回は、認定レシピを監修いただいた歯科医師でフレンチ薬膳ビューティーアドバイザーの橘佳苗先生が登場。

季節の食材をふんだんに使った「Lypo-C Vitamin C」「Lypo-C Vitamin C+D」の認定レシピについて、さらには健康的な食事アドバイスに至るまで、たっぷりとお話を伺いました。

橘佳苗

デンタルクリニックビジュー院長

フレンチ薬膳ビューティーアドバイザー

都内クリニックにて歯科治療、「デンタルクリニックビジュー」にてホワイトニングを行う。

口腔外科時代より漢方に興味を持ち、漢方、薬膳を学ぶ。現在フレンチ薬膳シーズンアドバイザー、ビューティーアドバイザーとして、季節・症状に合わせた座学とお料理教室を開催している。

ビタミンC、ビタミンDとの相乗効果を狙ったレシピ

─ 先生には6つのレシピを監修いただきました。レシピでこだわったポイントとは?

橘 今回はビタミンC、ビタミンDと相性の良い栄養素を含む食材をベースに、季節やお飲みになる方の心身の状態に合わせて選んでいただけるようなレシピを考えてみました。

ビタミンCは「ビタミンE」と一緒に摂ると相乗効果があるので、今回はビタミンEを含む食材、例えばキウイ、桃、ユズ、アーモンドミルクを使っています。

ビタミンDのレシピに関しては、ビタミンDと相性の良い「マグネシウム」を含む食材、きな粉、アーモンドミルク、金柑などを使っています。

─リポ・カプセルシリーズと組み合わせたドリンクを作る場合、どのような点に注意した方が良いでしょう?

橘 リポ・カプセルシリーズは独特の苦味があり、温かいドリンクだと味が際立つことも。冷たいドリンクに混ぜる方が飲みやすくなると思います。

味で相性が良いのは「酸味」です。

もし味が苦手という方は「甘味」を付けると飲みやすくなります。今回のレシピでも登場していますが、甘酒は少量で甘みが付くのでオススメです。

注意点としては、リポ・カプセルの特性上、80℃を超える飲み物はNG。

もし温かい飲み物を作る場合は、60℃以下で作っていただければと思います。

─ 先生の専門である「分子栄養学」の観点からみて、ビタミンC、ビタミンDが体に必要な理由とは?

橘 そもそもビタミンCは体内で作られないので、外から摂取するしかないですよね。

特に昨今はストレス社会なので体内のビタミンC消費量も上がっていますから、大事な栄養素です。

しかし食事だけだとかなりの量を摂らなければならないため、サプリメントで補うことも重要かと思います。

あとは「お口のため」にも。

私は以前、糖尿病からくる全身疾患の方の治療に携わっていたのですが、歯周病の方は糖尿病になりやすく、逆に糖尿病の方は歯周病になりやすい。

お口は見た目だけではなく全身の健康に関わるため、気を付けてほしい部分です。

そしてビタミンDについて。

今までビタミンDというと「カルシウムの働きをサポートする」ようなイメージが強かったと思いますが、いまはあらゆる健康維持に必要な成分ということが分かっています。

ビタミンDは日光を浴びることによって体内で作られますが、最近は暑いため外での活動が減っていることと、日常的に日焼け止めを塗る方も多いため、日本人の約9割がビタミンD不足と言われています。

その点、サプリメントなどで補う必要もあるかと思います。

─ クリニックでもLypo-Cを取り扱っていただいています。先生から見たLypo-Cの魅力とは?

橘 まずは「吸収率」ですね。

効率的にビタミンCを摂取できるという点でとても優れていると思います。

また、Lypo-Cで使用している油は、水と油の両方に溶ける両親媒性(りょうしんばいせい)なんですね。

私が以前飲んでいたリポソーム化されたサプリメントは、水に浮いて溶けなかったんです。その点「Lypo-Cで使用している油は全然違う!」というのを実感しました。

製造元が確かであるというのは、製品を選ぶ際に大事だと思っています。

─ 先生ご自身も「Lypo-C Vitamin C」を愛飲いただいていると聞きました。普段の飲むタイミングは?

橘 普段の飲むタイミングは、朝起きた時、お昼ご飯を食べる前、就寝前の3回です。

なぜ1日3回に分けるかというと、体内のビタミンC濃度は一定の方が良いため、朝1,000mg、昼1,000mg、夜1,000mgと分ける方が良いと思い実践しています。

症状ではなく「全体」を見ることが大事

─ レシピでは、季節の食材やスパイスといった「薬膳」をベースにしているのが特徴的です。先生が思う薬膳を生活に取り入れるメリットとは?

橘 薬膳のメリットは、自分の今の体調や症状に合わせて、食材を選べるようになるところです。

一般的にお食事といえば「今日これが食べたい」とか「こういう気分だな」という感じで選ぶと思います。

それが薬膳を勉強すると、「今日はむくみがある…じゃあこの食材を選ぼう」という風に、症状から選ぶようになります。

あとは「落ち込んでいるから気分を上げよう!」といったように、心の状態にも敏感になれるんです。

このように、心身を客観的に見れるようになるのが、薬膳の良い点だと思います。

─ 歯科医師である先生が、薬膳に興味を持ったキッカケとは?

橘 私はもともと口腔外科という分野で、腫瘍の手術や親知らずの抜歯を担当していました。

外来の診察をするなかで「舌痛症」という、舌に痛みを感じる症状でいらっしゃる患者さんが多いんです。

亜鉛が足りていないとか、貧血とか、いろんな検査しても原因がわからないと、「原因不明の舌痛症」という診断になります。1日の初診の半分が舌痛症の方という時もあるくらい、すごく多い病気です。

ただ、原因が分からないので「ストレスですね」と診断して終わることも多くあります。

ある時、舌痛症の方に漢方を処方し始めたところ、どんどん症状が良くなっていったんです。

その方との親和性もあるかと思いますが、漢方を飲んで治っていく方々を多く見ていると、西洋医学だけではなく、東洋医学の視点を取り入れるのも大事だなと感じました。

それから漢方に興味を持ち始め、勉強するようになりました。

そして勉強しているうちに、やっぱり大事なのは「食事」ということに行き着いて。そこで薬膳についても深めていったという感じです。

橘 私が中医学から学んだことは、「症状を見ずに、全体を見ましょう」という考えです。

例えば「目が痛い」からといって目だけを見るのではなく、「目の痛みがどこから来ているのかを見ましょう」ということ。

まずは自分の体の状態をちゃんと考えて、そこから食材や料理を選ぶ。

そう行き着くようになったのが、薬膳を生活に取り入れて良かったところですね。

食生活が豊かになると、心も豊かになる

─ 食事が大事とわかっているものの、多忙で実践が難しいという方も…。そんな方に先生が食事のアドバイスをするなら?

橘 簡単にできる食事アドバイスといえば、私も実践していますが、「ご飯を炊く」というシンプルなこと。

ポイントは、玄米(白米でも可)のなかに黒米、黒豆、ハト麦を一緒に入れて炊くことです。

黒米、黒豆などの黒い物というのは「腎を養う」という効果があります。

腎気と言われている腎のパワーは生命力です。女性が28歳、男性が32歳でピークを迎え、そこから徐々に下がっていきますので、年齢を重ねていけばいくほどに補っていく事が大切です。

ご飯で言うと玄米は健康に良いのですが、消化に時間がかかるので、消化力が落ちている時期は避けましょう。

消化が悪い時は、玄米を5分づきに変えるのも良いですね。

そして、タンパク質が凝縮されている削りかつお節もオススメです。

例えば、1個50gの卵にはタンパク質が約6.2g入っていますが、50gの削りかつお節にはタンパク質が約40gも入っているんです。

健康的な食事というと野菜を思い浮かべがちですが、惣菜やサラダなどは外でも買えます。

なので、ご飯だけは自分で炊いて、そこにかつお節をかけ、おにぎりにして持っていく。それだけで簡単に健康的な食事ができると思います。

橘 私が思うに、毎日の食生活が豊かになると、体が健康になるのはもちろんですが、「心」も豊かになりますよね。

料理を作って何を食べるか。ということも大切ですが、何より楽しく食べられることが心を豊かにしてくれる。

それがとても大切だと思います。

*橘先生監修の「リポ・カプセル認定レシピ」は公式サイトにて公開中です。ぜひトライしてみてください。

Photo : Shimpei Suzuki

Movie : Fumiya Kinoshita (inout)

Direction / Text / Movie Edit : Makito Uechi